| 13. Jhdt. und früher |

Baiershofen bestand vermutlich bereits als Dorf und Pfarrei. Darauf deutet der Ortsname "...hofen" hin. Orte dieses Namens wurden in der Regel zwischen 600 und 1100 gegründet. Der Ort lag allerdings wahrscheinlich am Hang in Richtung Violau (Ansicht von oben). Dort stand auch die Andreaskirche (1789 abgebrochen).

Ob der Ort bereits Baiershofen hieß ist ungewiss: Als der Bischof von Augsburg 1297 eine Schenkung bestätigt, ist von Rohishofen die Rede, das als Baiershofen identifiziert werden kann.

Woraus sich der Ortsname herleitet, kann nicht eindeutig geklärt werden: Eine wenig glaubwürdige Erklärung ist die, dass Siedler aus Bayern vom Kloster Fultenbach einen Waldbezirk (die Baiershofener Flur) zum Roden erhalten hätten.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Name vom altdeutschen Wort berse, birse stammt. Wir kennen heute dieses Wort als "Pirsch", das Nachstellen des Wildes im Wald. Der Bezug zum Wald und zur Jagd stimmt sicher mit der historischen Wirklichkeit zur Zeit der Gründung eher überhein, zumal der Ortsname wohl schon zur Zeit der planmäßigen Siedlung bestanden hat.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit schrieb man Bayershouvn (der Plural von Hof wurde noch nicht mit Umlaut gebildet (Höfe), sondern lautete ...hovun o.ä.). Bis ins 20. Jahrhundert hinein hielt sich neben der Schreibweise mit "i" auch die mit "y": Bayershofen.

Die Einheimischen nennen im schwäbischen Dialekt das Dorf "Boarschoffa".

|

| 1346 |

Erste gesicherte urkundliche Erwähnung. Der Bischof von Augsburg bestätigt dem Kloster Fultenbach, dass die Andreaskirche von Baiershofen, dem Kloster eingegliedert wurde.

|

|

|

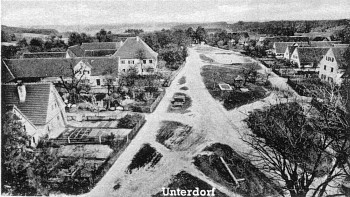

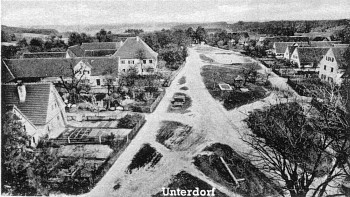

Blick von der vermutlichen Stelle des früheren Ortes auf das seit 1350 neu entstandene Dorf. Die alte Andreaskirche (1789 abgebrochen) stand wahrscheinlich hier rechts vom Betrachter. Bis zur Flurbereinigung führte ein alter Hohlweg (gepunktete Linie) nach Violau. Ein Feldkreuz neben dem Weg soll an die frühere Kirche erinnert haben.

Blick von der vermutlichen Stelle des früheren Ortes auf das seit 1350 neu entstandene Dorf. Die alte Andreaskirche (1789 abgebrochen) stand wahrscheinlich hier rechts vom Betrachter. Bis zur Flurbereinigung führte ein alter Hohlweg (gepunktete Linie) nach Violau. Ein Feldkreuz neben dem Weg soll an die frühere Kirche erinnert haben.

(zum Vergrößeren bitte auf das Bild klicken)

|

| 1350 |

Das Benediktinerkloster Fultenbach St. Michael (das seit dem 8. Jhdt. besteht, Neugründung im 12. Jhdt.) lässt in seinen ausgedehnten Waldbesitzungen zwischen Günz und Zusam planmäßig Siedlungen anlegen (Rechbergreuthen, Baiershofen u.a.).

Baiershofen entsteht dabei als neue Siedlung auf der Hochebene in der auch heute noch augenfälligen Form als Angerdorf mit 21 Hofstellen (Lehen). Ein ausführlicher Dorfbrief regelt das Verhältnis der Siedler mit dem Grundherren, dem Kloster (siehe Klosterherrschaft).

|

| 1444 |

Der Dorfbrief wird durch den Fultenbacher Abt Ulrich und den Bischof erneuert. Es wird klargestellt, dass die Baiershofener Lehner und Söldner "dem Klostergericht dienst-, steuer- und vogtbar, botmäßig, untertänig und gehorsam" zu sein hätten. Auch zu Frondiensten waren sie verpflichtet. Dies bezog sich auf die niedere Gerichtsbarkeit. Alle schwereren Verbrechen unterstanden der höheren Gerichtsbarkeit, die von der Markgrafschaft Burgau ausgeübt wurde.

|

| 1449 |

Bau einer neuen Kirche in der Mitte des ab 1350 neu entstandenen Ortes. Erlaubnis durch den Augsburger Weihbischof Wilhelm Mader, die bisherige Andreaskirche, die außerhalb des Ortes liegt, nicht mehr als Pfarrkirche zu nutzen. Der Namenspatron der neuen Kirche ist St. Leonhard (Schutzpatron der Bauern und des Viehs, der Pferde, der Ställe, Stallknechte, der Hirten, aber auch der Fuhrleute und Schmiede).

|

Blick vom Kirchturm über den "unteren" Teil des Angers nach Osten

um 1935

und

April 2006:

|

|

| 1492 |

Baiershofen ist durch Teilung der Lehen und durch dazugebaute Söldhäuser (am östlichen Dorfende) auf 40 Feuerstätten (= Häuser) - 26 Lehner und 14 Söldner - angewachsen. Die fortdauernde Tendenz, Lehen aufzuteilen, missfiel dem Kloster und es kam zu Streitigkeiten.

Das Kloster besteht darauf, keine Teilungen des Anwesen mehr vorzunehmen und die Sölden mit Dorfrechten auszustatten (Anteile am Wald und an der gemeinsamen Weidefläche)

|

| 1533 |

besteht in Baiershofen - wie auch in anderen Dörfern - schon eine öffentliche Badestube.

am 21. März hinterlegen Vertreter der Gemeinde Baiershofen in Lauingen ein Exemplar des Dorfbriefes und andere Urkunden, in denen ihre Rechte beurkundet sind. Offenbar befürchtete man, bei einem eventuellen Verlust dieser Dokumente diese Rechte nicht mehr nachweisen zu können und auch nicht mehr zugestanden zu bekommen. Die Hinterlegung im befestigten Lauingen schien daher ratsam.

|

| 1556 |

Im März wurde in einem "Badbrief" (1586 erneuert) der Badebetrieb genau geregelt. Jeder Baiershofener hatte das Recht auf ein wöchentliches Bad. Der Bader bekam Feuerholz von der Gemeinde und durfte auch zur Ader lassen.

Im Oktober kam es zu einer wichtigen Erneuerung des Dorfvertrages (Urkunde vom 20. Oktober). Die Zahl der Anwesen (Feuerstätten) hatte sich auf 53 erhöht, hinzu kamen 15 Sölden. Die Baiershofener verpflichteten sich, keine weitere Aufteilung der Lehen vorzunehmen. Die Zahl der Sölden wird auf 15 begrenzt. Mit dem Wald sollte künftig schonender umgegangen werden.

|

| 1586 |

Erneuerung des Dorfbriefes (11. Februar) und des Badbriefes (9. März)

|

| 1648 |

Gegen Ende des 30-jährigen Krieges wird Baiershofen (wahrscheinlich) niedergebrannt - wie auch viele andere Orte in der Umgebung.

|

| 1691 |

Viehseuche (Maul- und Klauenseuche?). Die Baiershofener stiften ihrer Kirche - die St. Leonhard, dem Schutzheiligen für das Vieh, geweiht ist - einen Kelch. Siehe dazu auch unter Pfarreigeschichte.

|

| 1701 |

Beginn des Kirchenneubaus mit dem Bau des Chores, Aufstockung des Kirchturms und Freskenausgestaltung von Domicus Zimmermann (um 1721/1724)

|

| 1733 |

Am 6. Oktober Einweihung der neuen Kirche durch Weihbischof Johann Jakob von Mayr

|

| 1740 |

Abriss des alten Pfarrhofs wegen Baufälligkeit

|

| 1782 |

Juni: Neuvermessung der Flur (279 durch Pfähle markierte Messpunkte) und Erstellung einer Urkunde darüber (Pfahlungsrenovation), dabei Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Kloster als Grundeigentümer

|

| 1789 |

Abriss der alten Andreaskirche im Kirchlesfeld. Ein von Papst Benedikt XIV. 1756 gewährter Ablass beim Besuch der Kirche, hatte nicht die offenbar erhoffte Wirkung, die Kirche zu erhalten)

|

| 1803 |

Auflösung aller Klöster und geistlichen Herrschaftsgebiete. Baiershofen kommt in der Folge in das neu geschaffene Königreich Bayern und wird als Gemeinde 1807 (1803?) dem Landgerichtsbezirk Dillingen (Vorform der Landkreisverwaltung) zugeteilt. Ab 1865 zum Bezirksamt Zusmarshausen.

|

| 1810 |

Verteilung der letzten Viehweidflächen, die bis dahin der Dorfgemeinschaft gehörten und entsprechend der Dorfrechte der einzelnen Anwesen genutzt werden durften. Die Weideflächen werden nun Privatbesitz.

|

| 1811 |

Bau eines neuen Pfarrhofes. Baiershofen hatte mit Pfarrer Benedikt von Dreer eine eigene Pfarrei durchgesetzt. Der neue bayerische Staat hatte dagegen für die Orte Baiershofen, Violau und Niederschönenberg eine gemeinsame Zentralpfarrei favorisiert.

|

| um 1824 |

wurde die Flur Baiershofens erstmals exakt vermessen. Hintergrund war, eine gerechte und einheitliche Besteuerung zu erreichen. 1808 hatte König Max I. für ganz Bayern die Vermessung aller Grundstücke angeorodnet.

|

| um 1834 |

Einführung der Grundsteuer nach Fläche und Ertragsfähigkeit der Böden; Grundlage ist das Grundsteuergesetz von 15. August 1828. Eine genaue Katasterkarte von Baiershofen entsteht und zeigt den Zustand der Grundstücke vom 31. Dezember 1833. Durch die Eingliederung verschiedenster Territorien im Zuge der Napoleonischen Kriege hatte Bayern bis dahin über 100 verschiedene Grundsteuersysteme.

|

| 1861 |

Fertigstellung eines neuen Schulhaus auf Hausnr. 43 1/2 mit Lehrerwohnung und einem Klassenzimmer, in dem alle Jahrgangsstufen unterrichtet werden (einklassige Schule).

|

| 1881 |

Unter den Schulkindern herrschte im Sommer eine Masernepidemie und die Schule war längere Zeit geschlossen.

Erweiterung des Friedhofes um ca. 100 Quadratmeter mit neuer Mauer. Einweihung am 17. Oktober durch Pfarrer Wörle.

|

| 1882 |

Januar bis April: Die Diphterie grassiert; es sterben ca. 28 Personen, darunter 14 Kinder. Die Schule ist von 27. Januar bis 17. April geschlossen.

|

| 1884 |

Gründung der freiwilligen Feuerwehr (vorher gab es offenbar eine Pflichtfeuerwehr, über die nichts bekannt ist). Zum Vorsitzenden wird der Lehrer Karl Schmid und zum Kommandanten Michael Grüner gewählt.

|

| 1885 |

Anschaffung einer neuen Kirchenorgel

|

| um 1890 |

Stiftung der Lourdes-Kapelle im Osten des Dorfangers durch Hans Mair

(zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)

|

| 1902 |

Bau einer ersten zentralen Wasserversorgung, die jedoch verschiedene Mängel hatte. 1910 Umbau, aber weiterhin Probleme bis in die 1930er Jahre.

|

| 1906 |

Gründung des Schützenvereins "Bavaria". Ziele des Vereins sind Schießübungen und gesellige Unterhaltung. Das Vereinsleben in den Folgejahren ist durch Scheibenschießen, Theateraufführungen und Schützenbälle geprägt.

|

| 1919 |

Beginn der Elektrizitätsversorgung

|

| 1943 bis 1945 |

Am westlichen Ortsrand von Baiershofen befindet sich eine der höchstentwickeltsten Funkmessstationen der Wehrmacht. Sie diente der großräumigen Ortung feindlicher Flugzeuge.

|

| 1945 bis 1958 |

Nach Kriegsende dienten die Baracken der Funkmessstelle als Unterkünfte für Heimatvertriebene. Durch die Aufnahme der Vertriebenen erhöhte sich die Einwohnerzahl Baiershofens von ca. 330 auf ca. 600. Näheres über das "Lager".

Abriss des Lagers 1958

|

| 1956 |

Neubau des Pfarrhofes

|

| 1958 |

Am 27. April Einweihung des neu errichteten zweiklassigen Schulhauses.

Baiershofen bekommt eine Kanalisation

|

| 1959 |

Die Ortsdurchfahrt wird asphaltiert

|

| 1966 |

Umfassende Kirchenrenovierung: Mauerwerkstrockenlegung, neues Gestühl, Elektroheizung, Renovierung des Hochaltars |

| 1968 |

Abriss des alten Schulhauses auf Hausnr. 43 1/2.

|

| 1969 |

Ende der schulischen Selbstständigkeit Baiershofens. Die Schule wird Teil des neuen Schulverbandes Altenmünster, Baiershofen ist nur noch Außenstelle. Ab 1976 wird die Schule in Baiershofen nicht mehr als solche genutzt. Das Gebäude dient künftig als Vereinsheim.

|

|

Das ehemalige Anwesen Nr. 40, unmittelbar vor der Kirche mit einem der Dorfweiher, die auch als Löschweiher für die Feuerwehr dienten, hier während einer Feuerwehrübung (Bild um 1965)

|

| 1966 bis 1972 |

Flurbereinigung. Neuverteilung der gesamten Feldflur, die bis dahin durch Teilungen in zahllose sehr schmale Ackerstreifen aufgegeteilt und für die maschinelle Feldbewirtschaftung ungeeignet war. Die Flurbereinigung war verbunden mit Wegebau, Aufschüttungen, Drainagen. Bereinigte Fläche innerhalb der Gemeinde Baiershofen 640 ha (+ 224 ha gemeindefreies Gebiet). Örtlicher Beauftragter war Karl Mayer.

Um 1970 auch Umgestaltung des Dorfangers: Die Dorfweiher wurden zugeschüttet und das Haus Nr. 40 (vor der Kirche) abgerissen.

|

| 1973 |

Sanierung des Kirchturmes

Neubau der Wasserversorgung (bis 1976, Probleme durch Materialfehler, zahlreiche Rohrbrüche)

|

| 1978 |

Ende der gemeindlichen Selbstständigkeit. Baiershofen wird mit acht weiteren Ortschaften Teil der Gemeinde Altenmünster. Beginn der Einführung von Straßennamen statt der bisherigen Durchnummerierung der Häuser.

|

| 1995 |

Baiershofen gewinnt im Landeswettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" eine Bronzplakette

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|